「対話とはなにか?」を考える~『対話の技法』精読を通しての学び

ごきげんよう。森いっぱいに蝉時雨のこだまする季節となりました。

「ことばを身につけるとはどういうことか」をテーマとして今年度セッションを展開しています。

また、ことばのゼミでも「ことば」を巡る様々な問題に共に取り組み、検討を深めています。

今タームは、今までヨハネ研究の森で大切にされてきた「対話」という言葉について改めて検討を深めたタームでした。

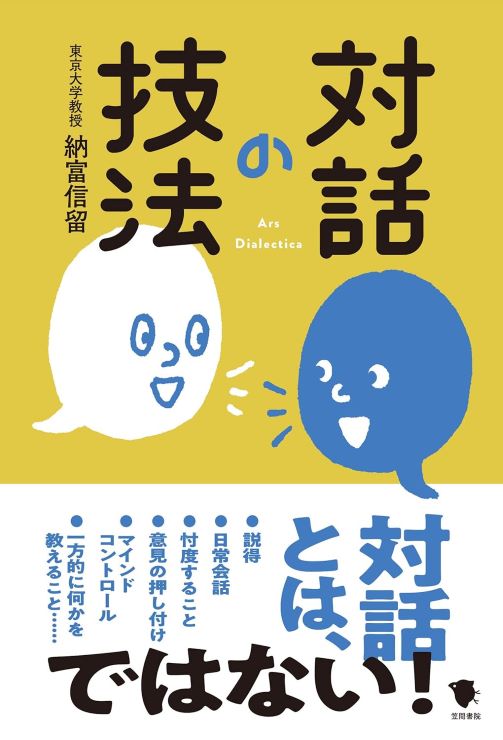

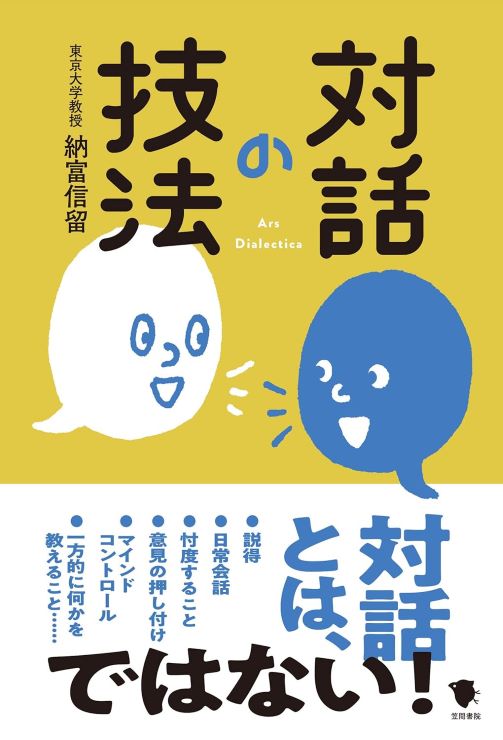

ことばのゼミでは、ヨハネOGのファシリテートにより、西洋古代哲学をご専門とされる納富信留先生の著書『対話の技法』を皆で読んでいきました。

セッションにおいても、本書を受けて共に「対話」について言葉を重ねました。ヨハネ生の文章からご紹介いたします。

**

「対話」とは何なのでしょうか。

自分は今まで、誰かと腹を割って話せば、「対話」になると思ってきました。しかし、この間の検討を通して、確かにそれも「対話」の一側面なのかもしれないけれど、それだけでは「対話」にならないのだと気付きました。

『対話の技法』の中で特に印象的だったのは、「対話」は「説得」とは違うということでした。相手に何かを理解させよう、納得させようとして何かを伝えるのは一方的な語りに過ぎず、双方向的にことばを交わし、互いの理解を組みかえていく「対話」とは呼べないのだと納富先生はおっしゃいます。

また、ヨハネのセッションの根本的な核は「対話」であり、セッションとは「対話」を通して共通の理解を創っていく営みなのだと、繰り返し繰り返しうかがってきました。

対話を始めるための出発点となるのは、人はそれぞれ自分なりの理解の仕方をしており、人と自分の理解の仕方は違って当たり前なのだということを受け入れることなのではないかと感じています。

セッションは、もし同じ「ことば」に触れたとしても、理解の仕方は人の数だけ多様なのだという前提のもと開かれる場です。そこには一方的に一つの理解の形を正解として伝達する「先生」や、受動的で正確な理解を求められ測られる「生徒」はいません。

異なる理解の仕方をする人たちのことばを聞く中で、新しい見方に気づきながら、それぞれが自分の理解を組みかえながら、何度も何度もことばを重ねていきます。その中でそれぞれの理解がより多角的に、広く、深く磨かれていきます。セッションという対話に参加するということは、自分が変わっていくことなのです。

自分は、今までヨハネで「違う」と言われていた色々なことが、「対話」の問題へと収斂して、腑に落ちていきました。

単に自分が言いたいことを言うこと。この人の言うことは全て正しいからと無条件に鵜呑みすること。「知らないし興味もない」と閉ざすこと。それらは全て、相手と自分、双方の理解と向き合って変わることから逃げることです。

まず、目の前のこの人は何を言おうとしているんだろう、自分はどう考えるだろうと、心を開いて「ことば」を駆使しようとしなければ、「対話」はできないのです。

今自分は、「対話」をするのは思っていたよりもずっと難しいことなのかもしれないという衝撃の中で、それでも「対話」を可能にするような「ことば」が使えるようになりたいと、強く思っています。そして、今共に学んでいる仲間とならば、それができるという希望が見えています。この『対話の技法』を大切に読んでいきながら、一緒に変わっていくのが楽しみです。