2025学園祭(4/4)

ヨハネ生の学園祭発表のレポートの2回目です。

*

【『千と千尋の神隠し』のパラフレーズを通して得た宝物】

この発表が終わった後に、一人の仲間がしみじみと口にした言葉があります。

「誰一人欠けても絶対にできなかったパラフレーズだったよね」

彼女の言葉は、その時私の胸の内にあった思いに、ぴたりと名前をつけてくれたようでした。

祈るような気持ちで、そして全力で楽しみながら、強く「思い入れ」て創り上げたパラフレーズでした。限られた研究の時間、全く同じ視点を持つ人は誰一人としていない中で、対話を重ねながら共に創っていく困難に、幾度となくぶつかりました。発表を聞きに来てくださった眼の前の方々の笑顔や涙に、場を包んだ笑い声に、ことばが”伝わった”、”響いた”、という実感を持てたこと、あの沸き立つような喜びを忘れることはできません。

『千と千尋の神隠し』は昔から大好きなジブリ作品で、小さい頃から何度も観てきましたが、皆と「パラフレーズをする」という視点で見る、つまり、宮崎駿監督が一体何を伝えようとしたのかを捉えようとすることを通して、私達の中に、全く違う見方が生まれていきました。

ちっぽけで鈍臭く、親に甘えてばかりで一人では何もできない女の子だった千尋。しかし不思議な世界に迷い込み、神々をもてなす魔法のお風呂屋さんである「油屋」での生活に身を投じる中で変容していきます。私たちはその姿に、ヨハネでの学びの日々を重ねました。

千尋は一人で変わっていくのではありません。油屋の人々は、共に暮らしながら共に働いています。千尋は、面倒を見てくれる先輩から生活のいろはを学んだり、おやつを分けてもらったり、優しい大人に助けてもらったり、ぶち当たった難題を、皆で協力しあって解決したり、自分で頭を下げて何かを交渉したりと、人々と関係性を築きながら自らを組み変えることで、状況を切り開いていきます。これは、まさに私たちがヨハネで経験していくことそのものです。

私たちも、背景は違えど、誰もが決意して一歩踏み出すことで、新たな環境での生活を始めました。そして、年齢も出自も様々な仲間たちと一緒に、一つ屋根の下で、生活の場も、学びの場も、力を合わせて皆で共に創り上げていきます。そのうちに、千尋と同じように、与えられるものをただ享受するだけの受け身の存在ではなく、自ら判断し、場を創ることのできる能動的な「ヨハネ生」へと変わっていくのです。

私たちは、千尋が得たのは、その場に身を置きながら、自らを組み変えていく力だと確信しました。

*

このようなヨハネ生ならではの視点から本作を読み解く中で、「ヨハネ版 千と千尋の神隠し」、カオナシの内面に迫るアナザーストーリー、そして千尋のお母さんにまつわるアナザーストーリーという、3本立ての物語が生まれました。

「ヨハネ版 千と千尋の神隠し」では、皆であれやこれやと楽しんでアイディアを出し合い、作中の登場人物の関係性やイベントを、ヨハネでの日々に落とし込んでいきました。本編では、油屋で千尋が最初に任された、ヘドロと悪臭を放つオクサレ様のおもてなしという大仕事が、ヨハネ版では研究発表会に変わっていたり、いつも助けてくれる謎の少年ハクが、千尋のために作ってくれた「元気の出るおまじないをかけたおむすび」が、寮で一度は食べたことのある身近なおやつに変わっていたりと、ヨハネ生だけでなく、ヨハネ生を応援してくださる保護者の方にも、思わずクスッと笑っていただけるような作品になりました。

また私たちは謎深きキャラクターであるカオナシについて、生きる力を取り戻していく千尋と対極の存在として描かれたという仮説を立て、検討していきました。そして見てくださった方が親しみを持てるような、コミカルな絵本テイストのカオナシ物語が生まれました。

千尋の両親は、物語の序盤で、神様のための食事を勝手に食べた罰として豚の姿に変えられてしまいます。これを私たちは、「してもらって当然」という態度のわがままな千尋が両親の目を盲いさせたことで、両親が「豚的存在」に変えられてしまったというメタファとして捉えました。つまり「千尋が両親を豚に変えた」のです。

では翻って、自分たちはどうでしょう。親を豚に変えているのではないでしょうか。

この問いを自らに、そしてこの場にいる皆で考えるため、千尋の母である荻野悠子の物語を創りました。

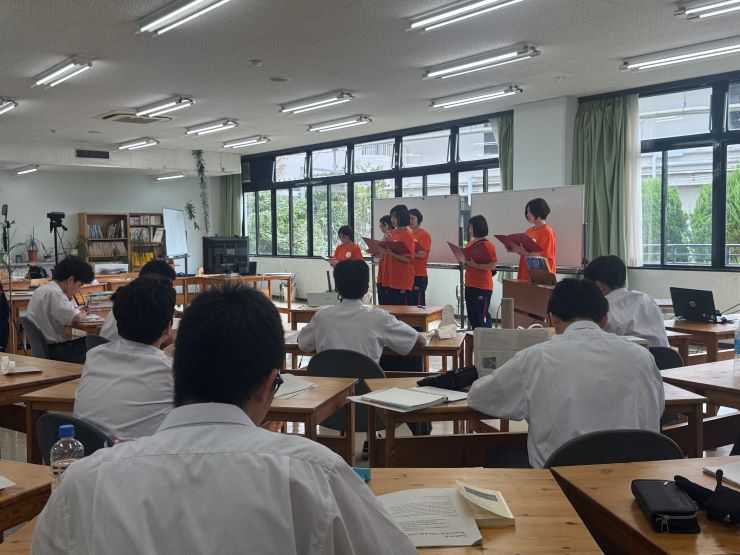

今回、研究員一同こだわり抜いたのは、観に来てくださる方に「伝わる」パラフレーズをお届けすることでした。お腹から、響く声で、登場人物になりきって思い切り演じるだけでなく、皆で小道具や立ち位置、演出なども手作りで考えながら、パラフレーズを創り上げていったのです。

「できることを、できる人が、できるだけ」。それぞれがベストを尽くして協力し合って創り上げた集大成は、観に来てくださった方から暖かく嬉しいご反応を数々頂きました。ただ別の言葉に言い換えるだけではない、「パラフレーズ」の奥の深さを感じながら、皆と共に場を創り上げられたことを誇りに思います。そしてパラフレーズを通し、また一段と、一層、この作品が大切なものになりました。